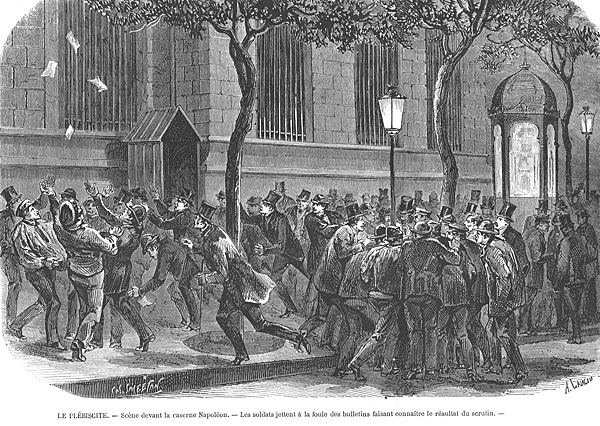

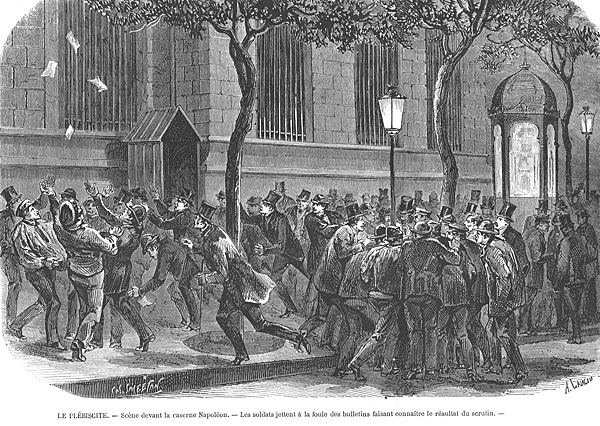

Après le scandale de l’affaire Victor Noir [1], le régime vient de reprendre un peu de vigueur grâce au plébiscite de mai 1870, lorsque de subtiles considérations diplomatiques sur le trône d’Espagne - attisées par le belliqueux chancelier Bismarck - le conduisent à déclarer la guerre à la Prusse, sans y être préparé.

La volonté de Napoléon III d’atteindre une légitimité encore plus grande par une victoire militaire et le lobbying de la droite impérialiste, sous l’égide de l’impératrice Eugénie, mènent ainsi au chaos, en quelques semaines, un empire vieux de vingt ans.

- La dalle en l’honneur des otages exécutés, dans la cour du 51 rue du Borrégo.

La capitulation de Mac-Mahon et de l’empereur à Sedan le 2 septembre 1870 provoque l’insurrection à Paris et la création d’un gouvernement provisoire de Défense nationale, piloté par les républicains modérés Léon Gambetta, Ernest Picard et Jules Favre. On y intègre le député d’extrême gauche Henri Rochefort, à peine sorti de prison. La défense de la ville est placée entre les mains du peu républicain général Trochu (qui est le Participe passé du verbe Tropchoir, écrit Hugo dans L’Année terrible).

La IIIe République est proclamée le 4 septembre et l’on promet de poursuivre la guerre. Mais la capitale est bientôt encerclée par les Prussiens.

Le siège de Paris débute le 19 septembre et inaugure la période que Hugo appellera « l’année terrible ».

Gambetta, ministre de la Guerre et de l’Intérieur, s’échappe en ballon le 7 octobre et gagne Tours pour continuer le combat. Si les Républicains sont pour la poursuite de la guerre, Thiers et les conservateurs veulent la paix au plus vite. Et le gouvernement de Défense nationale s’efforce de négocier la paix tout en continuant la guerre, tant que les conditions d’une paix juste ne sont pas réunies.

- Une barricade sur le boulevard Magenta en 1871.

L’ambiance est de plus en plus au renversement du gouvernement provisoire par le peuple parisien, qui, lui, veut se battre jusqu’au bout.

Suite à la pitoyable reddition de Bazaine à Metz et au retour, penaud, de Thiers, chargé par le gouvernement de trouver des soutiens auprès des autres pays européens, une partie des gardes nationaux tentent de prendre l’Hôtel de Ville le 31 octobre au cri de "Vive la Commune" ! avec Blanqui, Delescluze, Flourens, Vaillant, etc. Ils sollicitent l’appui de Hugo, qui refuse. La division des insurgés permet à Trochu de les chasser de l’Hôtel de Ville. Vallès en profite pour prendre la mairie de La Villette, place de Bitche… avant de la rendre au "vrai" maire lorsqu’il apprend la défaite du putsch de l’Hôtel de Ville (cf. L’Insurgé). Il se cache ensuite quelques jours mais ne sera pas arrêté.

Rochefort démissionne du gouvernement le 1er novembre. Celui-ci organise le 3 un référendum sur son maintien, effectivement confirmé par une très large majorité de votants. Des élections municipales suivent, qui font passer à l’extrême gauche les mairies des XIe, XVIIIe, XIXe et XXe. Le modéré Jules Ferry succède à Etienne Arago à la mairie de Paris.

Peu à peu, les effets du siège se font durement sentir.

Les armées de Gambetta connaissent quelques succès en province, mais, bientôt, surtout des défaites. La "résistance" fuit Tour pour Bordeaux.

- 14 rue de la Corderie.

Le 7 janvier, une "affiche rouge" rédigée par Vallès, Tridon, Leverdays, Vaillant couvre les murs de Paris pour réclamer la démission du gouvernement et la poursuite de la guerre.

Pour refroidir définitivement l’ardeur de la Garde nationale, Trochu lance une sortie-suicide vers Buzenval, mi-janvier. C’est l’hécatombe pour les parisiens, et une colère décuplée en retour. Trochu cède la place au général Vinoy. Le 22 janvier, une nouvelle tentative de prise de l’Hôtel de Ville est déjouée grâce à l’intervention de la garde mobile [2]. La répression suit : suspension des journaux et clubs révolutionnaires, arrestations.

Le 28 janvier, l’armistice est signé par Thiers. L’armée française doit rendre armes et canons… Pour les Parisiens, c’est une trahison.

Des élections législatives se déroulent le 8 février, afin d’élire une nouvelle Chambre qui va négocier la paix. Celles-ci donnent une majorité conservatrice pour la province, et des députés de gauche pour Paris, dont Louis Blanc, Hugo, Rochefort, Gambetta, Quinet et Garibaldi, arrivé début octobre 1870 avec un corps de volontaires pour défendre la République.

Le 12 février, l’Assemblée nationale se réunit à Bordeaux. Garibaldi doit renoncer à son mandat en raison de sa nationalité italienne. Il est hué par la majorité (monarchiste) des députés. Thiers est désigné chef du gouvernement le 16.

Le 26 février, les préliminaires de paix sont signés à Versailles, stipulant l’abandon de l’Alsace-Lorraine et le versement de cinq milliards de francs-or à l’Allemagne [3]. Ce même jour, les Parisiens s’emparent des canons de la garnison et les installent à Belleville et à Montmartre.

Le 1er mars, la Chambre ratifie les préliminaires de paix, malgré la protestation des députés alsaciens et lorrains, par 546 voix contre 107. Les troupes allemandes entrent dans Paris, qu’elles quittent le lendemain.

Dans les premiers jours de mars, les gardes nationaux élisent un Comité central et se fédèrent. La garde nationale devient Fédération républicaine, et les gardes nationaux, des « fédérés ».

- L’arrestation de Louise Michel.

Le 8 mars, Victor Hugo démissionne en pleine séance de l’Assemblée, après un nouvel incident au sujet de Garibaldi.

Le 10 mars, l’Assemblée vote son transfert à Versailles. Zola fait le voyage avec elle depuis Bordeaux et continue de suivre ses séances pour le compte du journal La Cloche (qui sera interdit mi-avril par la Commune).

Ce même jour, Jules Favre écrit à Thiers Nous sommes décidés à en finir avec les redoutes de Montmartre et de Belleville (cité par Louise Michel dans La Commune, histoire et souvenirs). La Chambre décide de suspendre la solde des gardes nationaux et le moratoire sur les loyers, mesure qui avait été prise pour compenser les effets du siège et du blocus économique. Provocation calculée - comme, en juin 1848, la suppression des Ateliers nationaux -, encouragée en sous-main par Bismarck, inquiet de voir le spectacle d’une presse parisienne, redevenue libre depuis le décret liberticide de février 1852, et qui pourrait faire des émules en Europe.

George Clemenceau, maire de Montmartre depuis septembre 1870, tente vainement, pendant plusieurs jours, de réconcilier Paris et Versailles.

Thiers s’installe à Paris le 16 mars, pour "pacifier" la ville.

Il demande à l’armée républicaine de récupérer les canons, dont un grand nombre ont été fondus grâce aux souscriptions des Parisiens. Mal préparée par le général Vinoy, l’opération échoue le 18 mars et provoque le soulèvement de Paris (voir ci-dessous).

Jules Ferry s’enfuit aussitôt. Thiers, retranché au Quai d’Orsay, fuit lui aussi à Versailles, et somme les administrations de l’y suivre sans délai. Louise Michel et d’autres encouragent les insurgés à les poursuivre à Versailles pour disperser l’Assemblée, mais elle n’est pas écoutée.

Les Parisiens élisent le 26 un Conseil municipal (que Vallès intègrera lors d’élections complémentaires en avril).

Le Comité central des fédérés de la garde nationale proclame le 28 mars la Commune de Paris.

- Le général Galiffet.

Le nouveau pouvoir ordonne des mesures (laïcisation de l’enseignement, interdiction du cumul des traitements pour les fonctionnaires, séparation de l’Eglise et de l’Etat…) qui, pour la plupart, ne connaîtront pas de mise en œuvre avant la Semaine sanglante.

Celle-ci débute le 21 mai après l’irruption de l’armée versaillaise (renforcée après le retour de prisonniers libérés par Bismarck) par la porte de Saint-Cloud, laissée non défendue par les fédérés. Il y a des héros parmi les Communards, mais pas vraiment de chef de guerre capable de diriger des troupes. Des « incendies stratégiques » sont déclarés par les Communards à partir du 23, pour retarder l’avancée des soldats de Mac-Mahon. Des exécutions de prisonniers et d’otages sont menées de part et d’autres (entre autres le 24 mai, celle de l’archevêque de Paris, Mgr Darboy, et, le 26 mai, celles de soldats et de religieux rue Haxo - les jugements et exécutions sommaires par les Versaillais sont trop nombreux pour les citer ici…). Les parisiens sont pourchassés sous la conduite du général Galliffet. On dénombre un millier de pertes chez les soldats versaillais, au moins vingt fois plus chez ceux d’en face.

Après une première balade entre Montmartre et la place Vendôme (voir 1ère balade littéraire à Paris pendant le siège de 1870 et la Commune), voici un itinéraire de trois heures environ qui vous mènera de la rue Haxo à la place Léon Blum (appelée à l’époque place Voltaire).

1) Les marcheurs les plus courageux peuvent commencer au cimetière du Père-Lachaise. Charles Hugo, fils de Victor, y est enterré le 18 mars 1871, premier jour de l’insurrection. Hugo fait alors la connaissance de Courbet.

Le cimetière, deux mois plus tard, est un des derniers lieux de résistance des fédérés.

- Vue sur Paris, à l’angle de la rue des Envierges et de la rue Piat.

2) Au 85 rue Haxo, la foule, excédée par les violences des Versaillais qui progressent d’ouest en est dans la capitale, exécute 52 otages le 26 mai 1871. Ils sont fusillés contre le mur du 53 rue du Borrégo. Des chefs communards comme Varlin et Vallès ont tenté de s’opposer (lire L’Insurgé, chapitre XXIII).

Une dalle garde le souvenir des otages dans la cour du 51 rue du Borrégo.

3) Le 25 mai 1871 se déroule à la mairie du 20e arrondissement (ex mairie de Belleville, située alors 136 rue de Belleville et déménagée depuis) la dernière séance de la Commune. Vallès lui consacre quelques lignes dans L’Insurgé. Y participent Ranvier, Trinquet, Ferré, Varlin, Vallès, Vaillant et l’intègre Jourde - membre de la Commission des finances de la Commune, il refuse de prendre l’or de la Banque de France (mais peut-être était-ce aussi par trop de scrupule).

Poursuivons en direction de la rue des Envierges. Rue des Pyrénées, à l’angle avec la rue Levert, se trouve une petite librairie spécialisée sur la Commune.

4) Rue des Envierges se trouve la demeure de Félicie et Jacques Damour, le héros de la nouvelle éponyme de Zola. Ils vivent ici les dix années qui précèdent la guerre de 1870. Leur fils est tué aux côtés des Communards en avril 1871, et son père est déporté en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’il rentre en France dix ans plus tard, après l’amnistie, c’est pour apprendre que sa femme s’est remariée avec un boucher qui tient boutique à l’angle de la rue des Moines et de la rue Nollet. Dans Jacques Damour, Zola dépeint les Communards comme des êtres intéressés et couards. Damour est lui-même un homme honnête mais faible, qui se laisse entraîner par les autres.

De l’angle de la rue des Envierges avec la rue Piat, on a une vue magnifique sur le parc de Belleville et sur Paris.

Reprenons ensuite la descente de la rue de Belleville. Le n°51 date de 1869.

- 17 rue de la Fontaine-au-Roi.

5) La demeure de Jules Vallès avant la Commune se trouvait 19 rue de Belleville, dans un immeuble disparu depuis.

6) Avant que les derniers combats ne s’achèvent dans la soirée au cimetière du Père Lachaise, une des dernières barricades à résister le 28 mai était située rue de Belleville, à hauteur de la salle Favié, 13 rue de Belleville (autrefois rue de Paris). La barricade de la rue Ramponneau, toute proche, est réputée, entre autres dans L’Histoire de la Commune de 1871 de Lissagaray, être la dernière à avoir tenu. Le quartier a bien changé depuis. Vallès raconte comment, le 28 mai, la barricade de Belleville est défaite et comment il parvient ensuite à s’enfuir.

7) Une plaque 17 rue de la Fontaine-au-Roi revendique (aussi !) l’honneur de signaler la dernière barricade qui a résisté aux Versaillais.

8) [Jean] avait repris ses galons de caporal, il venait, ce soir-là, de quitter justement la caserne du Prince-Eugène [4] le dernier, avec son escouade, pour gagner la rive gauche, où toute l’armée avait reçu l’ordre de se concentrer, lorsque, sur le boulevard Saint-Martin, un flot de foule arrêta ses hommes. La Débâche, Emile Zola, chapitre 7.

9) Le Comité central de la garde nationale, organe exécutif de la Fédération républicaine de la Garde nationale, se forme pendant le siège lors de deux réunions, l’une au Cirque d’hiver (110 rue Amelot) et l’autre en février 1871 dans la salle du Tivoli-Wauxhall, 16 rue de la Douane (rue Léon Jouhaux). Cette salle était un lieu de meetings politiques sous le Second empire.

10) Durant le siège de la capitale par les Prussiens, des lectures publiques des Châtiments se déroulent à l’automne 1870 au théâtre de la Porte-Saint-Martin, 18 boulevard Saint-Martin, pour financer la construction de canons. Le théâtre sera en partie détruit le 24 mai 1871.

- 41 boulevard du Temple.

11) Vermorel, rédacteur de l’Ami du peuple, est blessé mortellement lors de la Semaine sanglante sur la barricade dressée entre le 1 et le 2 boulevard Voltaire, à l’entrée de la place du Château d’eau (aujourd’hui place de la République).

Delescluze, fondateur du journal Le Réveil et maire du XIXe arrondissement de novembre 1870 à janvier 1871 (il démissionne pour marquer son opposition au gouvernement de Défense nationale), vient aussi se faire tuer délibérément sur cette barricade le 25 mai 1871, après avoir quitté la mairie du XIe. Lissaragay raconte dans son Histoire de la Commune de 1871 : La place du Château d’eau est ravagée par un cyclone d’obus et de balles… À sept heure moins un quart environ… nous aperçûmes Delescluze, Jourde et une cinquantaine de fédérés marchant dans la direction du Château d’eau. Delescluze dans son vêtement ordinaire, chapeau, redingote et pantalon noir, écharpe rouge autour de la ceinture, peu apparente comme il la portait, sans armes, s’appuyant sur une canne. Redoutant quelque panique au Château d’eau, nous suivîmes le délégué, l’ami. Quelques-uns de nous s’arrêtèrent à l’église Saint-Ambroise pour prendre des cartouches… Plus loin, Lisbonne blessé que soutenaient Vermorel, Theisz, Jaclard. Vermorel tombe à son tour, grièvement frappé ; […] Delescluze, sans regarder s’il était suivi, s’avançait du même pas, le seul être vivant sur la chaussée du boulevard Voltaire. Arrivé à la barricade, il obliqua à gauche et gravit les pavés. Pour la dernière fois, cette face austère, encadrée dans sa courte barbe blanche, nous apparut tournée vers la mort. Subitement, Delescluze disparut. Il venait de tomber foudroyé, sur la place du Château d’eau.

C’est aussi place du Château d’eau que le petit Stenne (L’Enfant espion des Contes du lundi de Daudet) rencontre, autour d’une partie de bouchons, le jeune homme qui va l’entraîner à révéler aux Prussiens les plans d’attaque des Français.

12) Delescluze expire 41 boulevard du Temple, devant le théâtre Déjazet.

13) Le 14 rue de la Corderie est le siège de l’Association internationale des travailleurs (AIT).

C’est aussi là qu’est créé le Comité central de Défense nationale des vingt arrondissements de Paris, en septembre 1870. La première "affiche rouge" y est rédigée ce même mois, appelant à l’insurrection ; la seconde y est conçue en janvier 1871 par Vallès, Vaillant et d’autres.

Comme Vallès le décrit dans L’Insurgé, le 14 rue de la Corderie est enfin le siège temporaire du Comité central de la Garde Nationale, jusqu’au 16 mars 1871.

14) En juin 1871, Courbet est arrêté 12 rue Saint-Gilles, où il s’était caché chez son ami A. Lecomte, fabricant d’instruments de musique. On peut admirer le vieux porche de l’immeuble.

- La demeure de Félix Pyat, 70 rue des Tournelles.

15) Au 70 rue des Tournelles, la demeure du journaliste Félix Pyat, membre du Comité de Salut Public à partir du 1er mai 1871, puis remplacé par Delescluze le 9, Pyat désorganisant le pouvoir exécutif par ses prises de position intempestives. Il se cache pendant la Semaine sanglante et gagne ensuite l’Angleterre.

16) Au 1 rue de la Roquette est montée le 18 mars 1871 une barricade qui est démolie le temps de laisser le passage au convoi funèbre de Charles Hugo qui se rend de la gare d’Orléans (gare d’Austerlitz), où il est arrivé de Bordeaux, jusqu’au cimetière du Père Lachaise.

17) Le 25 mai 1871, le Comité central de Salut Public de la Commune - qui a pris sa direction depuis le 1er mai - siège une dernière fois dans la mairie du XIe, place Voltaire (aujourd’hui place Léon Blum). C’est ici que les dirigeants de la Commune s’étaient retranchés la veille.

Bibliographie non exhaustive

L’Insurgé. Jules Vallès. Folio n°669.

Choses vues 1849-1885. Victor Hugo. Folio n°2945.

Base de données sur le Paris révolutionnaire de Philippe Boisseau.

Les Voix de la liberté. Michel Winock.

L’Invention de Paris. Eric Hazan, Points n°P 1267.

- Le théâtre de la Porte Saint-Martin en ruines.

-

- La barricade des rues Tourtille, Ramponneau et Belleville, le 28 mai 1871.

- Montage photo de l’exécution des otages de la rue Haxo.

Merci à Bernard Vassor pour les illustrations de l’époque.

A lire :

1ère balade littéraire à Paris pendant le siège de 1870 et la Commune

1ère balade littéraire à Paris pendant le siège de 1870 et la Commune

2e balade littéraire à Paris sur les pas des Communards et des Versaillais

2e balade littéraire à Paris sur les pas des Communards et des Versaillais

3ème balade littéraire à Paris pendant le siège de 1870 et la Commune

3ème balade littéraire à Paris pendant le siège de 1870 et la Commune

4e balade littéraire à Paris sur les pas des Communards et des Versaillais

4e balade littéraire à Paris sur les pas des Communards et des Versaillais

![]()

![]()